1.老嚥とは健常高齢者における摂食嚥下機能低下

栄養アセスメントツール – 調べる | 栄養指導Navihealthy-food-navi.jp

より画像引用

・老嚥は摂食嚥下のフレイル状態であり、摂食嚥下障害ではない

・老嚥の原因の一つは、嚥下関連筋のサルコペニア

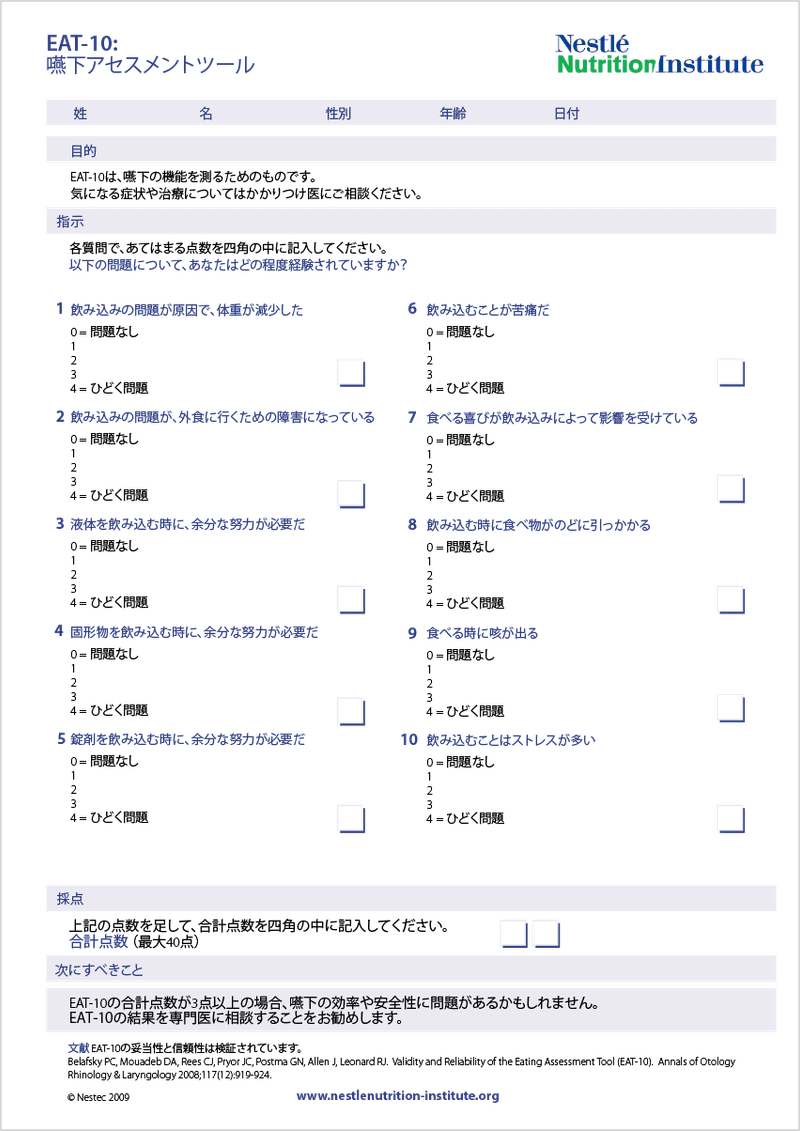

・老嚥のスクリーニングにはEAT-10が有用

・EAT-10を実施できない、もしくは3点以上の場合、摂食嚥下機能に問題を認める可能性が高い

・EAT-10で1-2点の場合、老嚥の可能性がある

・EAT-10で0点の場合、摂食嚥下機能は正常の可能性が高いが、老嚥や摂食嚥下障害の認識が本人にない可能性もある

「EAT-10は10項目の質問で、嚥下機能を簡易に評価できるので、時間もかからず、場所も選ばず実施できるのが良いですね。

ただし注意すべきなのは、主観的な評価なので、例え0点(全て問題なし)であったとしても、本人の自覚がない場合があります。

ですが、基本的には嚥下機能のスクリーニング検査として、有用であると証明されているので、信頼して利用していくべきかと思います。

信頼性と妥当性を検証した報告もあったので、下記にリンクを張っておきます。」タイトル未設定www.jstage.jst.go.jp

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

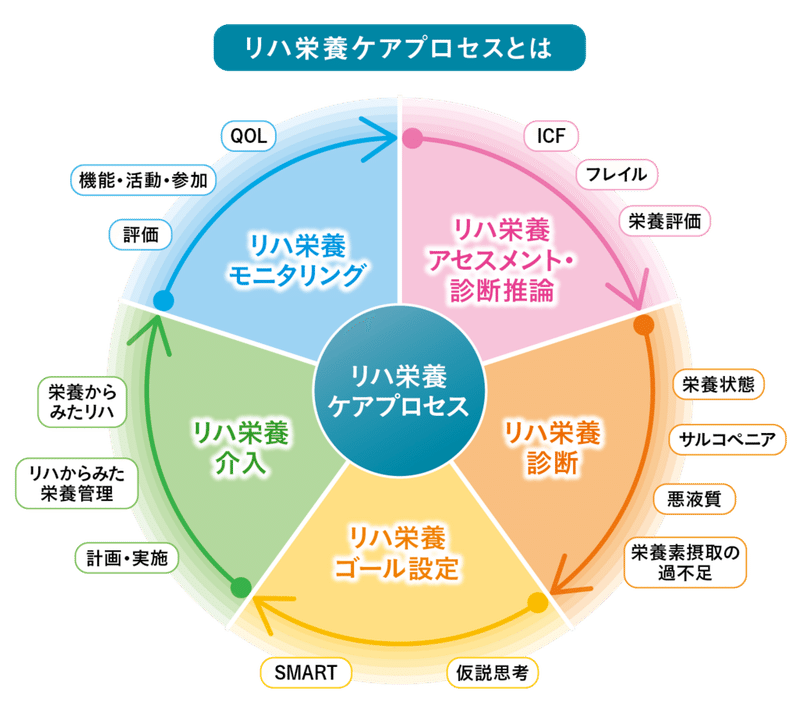

2.リハ栄養ケアプロセスとは、障害者やフレイル高齢者の栄養状態・サルコペニア・栄養素摂取・フレイルに関連する問題に対して、質の高いリハ栄養ケアを行うための体系的な問題解決手法

より画像引用

①リハ栄養ケアアセスメント・診断推論

②リハ栄養診断

③リハ栄養ゴール設定

④リハ栄養介入

⑤リハ栄養モニタリング

「この流れは普段の臨床において、栄養に限らず実践していけるプロセスかと思います。

要するに診断推論→診断→ゴール設定→介入→モニタリングの流れですね。

このサイクルを常に回しながら臨床を行っていくことが大切ですね。」

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

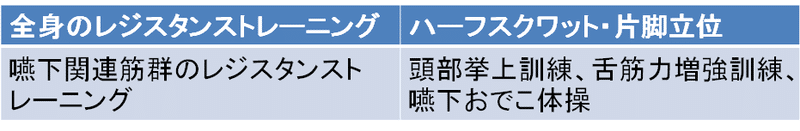

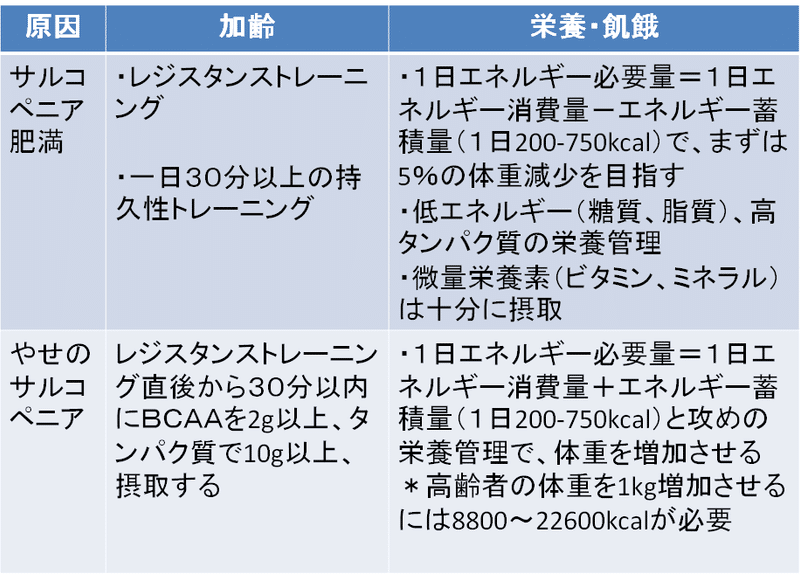

3.サルコペニアおよび低栄養へのリハ介入はサルコペニアと低栄養の原因によって異なる

①加齢が原因

・レジスタンストレーニングと分岐鎖アミノ酸(BCAA)を含む栄養剤摂取の併用が、治療だけでなく予防にも最も効果的

・通常速度の歩行による持久性トレーニングはサルコペニアの予防には有用

②活動が原因

・不要な閉じこもりや安静臥床を避けて、外出機会を作ることや早期離床を行い、全身の筋肉量を減少させないことが予防

③栄養、飢餓が原因の場合

④疾患が原因の場合

・侵襲の異化期

→一日エネルギー投与量は15~30kcal/体重kg程度

→2-3メッツ以下の日常生活活動は制限しない

・侵襲の同化期

→低栄養であればエネルギー蓄積量を考慮した攻めの栄養管理

・終末期ではない悪液質

→高タンパク質食(一日1.5g/体重kg)やエイコサペンタエン酸(一日2-3g)が有用な可能性

→運動療法(持久性トレーニング、レジスタンストレーニング)には抗炎症作用があるため、積極的に実施

「リハビリと栄養は切っても切り離せない関係です。

自身が現在介入している患者さんの栄養摂取はどの程度なのか。

については把握しておくべきですね。

実際にそこに介入していくのは栄養士さんですが、リハビリもメニューの内容や患者さんの様子について話すなど、情報共有できれば最高です。

話は変わりますが、とりあえず筋トレを趣味にしておくとBCAAとかの用語が出てきても抵抗が無くなるので、良いですね。笑」

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

本日の引用は

でした!

コメント